Un regalito para éste fin de semana y desando que ésta bella música l@s encuentre bien en cualquier lugar donde me escuchan.

Yo muy feliz de haber realizado esta colaboración musical con mi querido y admirado Hermann Platzer que interpreta de manera magistral el «Laúd». Los orígenes de éste instrumento, se remontan a más de 4.000 años, y ha pasado por muchas transformaciones a lo largo del tiempo.

«Come Again, Sweet Love» es una de las canciones más conocidas del compositor y laudista inglés John Dowland, escrita a finales del siglo XVI. Fue publicada en su colección de 1597 titulada First Booke of Songes or Ayres, una obra pionera por permitir que cada pieza pudiera interpretarse tanto como canción solista acompañada de laúd como a varias voces.

La letra de la canción es una súplica apasionada por el regreso del amor perdido. Con un tono melancólico y profundamente emotivo, refleja la sensibilidad renacentista hacia el amor no correspondido y el dolor del deseo insatisfecho. Este tipo de poesía amorosa era muy popular en la corte isabelina, y Dowland, con su talento para unir música y emoción, supo capturarla magistralmente.

Aquí les dejo la traducción

Ven de nuevo, dulce amor, ahora invito

a tus gracias que se abstienen

de causarme deleite,

a ver, escuchar, tocar, besar, morir,

contigo en la más dulce simpatía.

Ven de nuevo, así puedo dejar de llorar,

por tu cruel desdén.

Ahora me siento abandonado y triste

Me siento, suspiro, lloro, me desmayo, muero,

en el dolor mortal y la miseria sin fin.

Tierno amor, arranca tu dardo hiriente,

porque no puedo perforar su corazón;

yo, que me empeño

con suspiros y lágrimas más calientes que tu flecha

lo intento mientras ella ríe triunfante.

Come again, sweet love: John Downland

Voz: Patricia Trujano Granados

Laud: Hermann Platzer

Video y audio: Alexander Uhl

Un agradecimiento especial a «VIBRIA» por brindarnos el espacio para realizar nuestra grabación en vivo

Links: https://www.vibria.art/

http://hermannplatzer.at

https://alexanderuhl.die-amsel.at

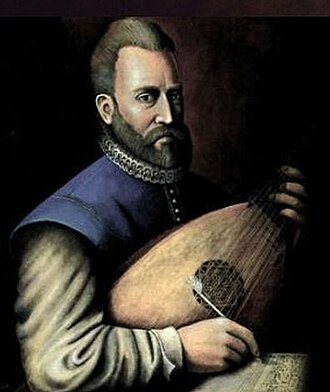

John Dowland

John Dowland (1563–1626) fue un compositor, laudista y cantante inglés del Renacimiento, conocido sobre todo por sus melancólicas canciones para laúd. Su música se considera una de las más importantes de la tradición musical inglesa de finales del siglo XVI y principios del XVII, y ha influido en numerosos compositores mucho después de su muerte.

Dowland nació probablemente en 1563, quizás en Londres o Dublín, aunque no se conocen con certeza los detalles de su origen. Poco se sabe sobre su juventud, pero desde temprana edad mostró un notable talento para el laúd, un instrumento de cuerda muy popular en la época, utilizado tanto para acompañamiento como en interpretaciones solistas.

Comenzó su carrera musical probablemente como laudista al servicio de un noble, antes de trasladarse a Francia en 1580, donde trabajó como músico en la corte del embajador inglés en París. En 1588 regresó a Inglaterra y en 1589 obtuvo el título de Bachelor of Music en la Universidad de Oxford. A pesar de su creciente fama, no consiguió una plaza fija en la corte de la reina Isabel I, un hecho que él atribuyó más tarde a su fe católica, poco aceptada en la Inglaterra protestante de la época.

Entre 1594 y 1596 viajó por Italia y Alemania y solicitó, sin éxito, un puesto en la corte del duque de Mantua. Finalmente, en 1598 fue contratado como laudista en la corte del rey Cristian IV de Dinamarca, en Copenhague. Allí recibió un generoso salario como músico real y pasó varios años en Dinamarca, aunque realizaba visitas regulares a Inglaterra. En 1606 su contrato fue cancelado.

No fue sino hasta 1612, bajo el reinado de Jacobo I, que Dowland obtuvo finalmente un cargo oficial como laudista en la corte inglesa, un reconocimiento tardío de su talento. Mantuvo ese puesto hasta su muerte en Londres el 20 de febrero de 1626.

La obra de Dowland destaca especialmente por sus canciones para laúd, publicadas en varias colecciones como First Booke of Songes or Ayres (1597), Second Booke of Songs (1600) y Third and Last Booke of Songs (1603). Una de sus piezas más famosas es Flow my tears, considerada un emblema de la melancolía renacentista. Sus composiciones se caracterizan por melodías refinadas, textos expresivos y una profunda carga emocional. Además de canciones, escribió numerosas piezas instrumentales, como fantasías, pavanas y gallardas para laúd solo.

La música de Dowland fue muy popular en su tiempo y se difundió ampliamente por Europa. Sin embargo, tras su muerte cayó en el olvido durante varios siglos. No fue hasta el siglo XX que su obra fue redescubierta en el contexto de la interpretación histórica y ha vuelto a ganarse la admiración del público moderno.

Hoy en día, John Dowland es considerado uno de los más grandes compositores ingleses del Renacimiento. Su capacidad para expresar emociones profundas, especialmente la melancolía, lo ha convertido en una figura fascinante tanto para los musicólogos como para intérpretes y oyentes contemporáneos.

La historia del laúd y su desarrollo hacia la guitarra

El laúd es uno de los instrumentos de cuerda más antiguos y versátiles de Europa, y durante siglos desempeñó un papel central en la historia de la música. Su origen se remonta a la antigüedad, y su evolución tuvo una gran influencia en la creación de otros instrumentos posteriores, especialmente la guitarra.

El laúd europeo deriva de un instrumento oriental: el ʿūd árabe. Este fue introducido en la península ibérica probablemente en el siglo VIII a través de los musulmanes (los moros) y desde allí se difundió por toda Europa. De hecho, la palabra «laúd» proviene del árabe al-ʿūd, donde «al» es el artículo definido. Con el tiempo, ese artículo se integró al nombre del instrumento.

Durante la Edad Media, el laúd se utilizaba principalmente como instrumento de acompañamiento. Sin embargo, a partir del siglo XIV y especialmente en los siglos XV y XVI, comenzó a tener un papel destacado tanto en la música cortesana como en la burguesa. En esta época, el laúd europeo adoptó una forma propia, con una caja de resonancia en forma de pera, un mástil curvado hacia atrás y varios órdenes (pares de cuerdas afinadas al unísono o en octavas). Se tocaba con los dedos o con plectro, y era apto tanto para el acompañamiento vocal como para piezas solistas.

El auge del laúd se dio entre los siglos XVI y XVII, especialmente durante el Renacimiento. Era considerado el instrumento más noble de la música artística. Compositores como John Dowland (Inglaterra), Hans Neusidler (Alemania) o Silvius Leopold Weiss (Alemania) escribieron extensamente para el laúd, creando danzas, fantasías, preludios y canciones. En esa época, el laúd gozaba de una popularidad similar a la del piano o la guitarra en la actualidad.

Con la llegada del Barroco, el instrumento volvió a cambiar. El laúd barroco podía tener hasta 13 órdenes (26 cuerdas), lo que lo hacía más complejo de tocar. A pesar de su riqueza sonora, fue perdiendo protagonismo frente a instrumentos como el clavecín y, más tarde, el piano. Durante el siglo XVIII, su uso disminuyó notablemente hasta casi desaparecer de la práctica musical común.

Paralelamente al laúd, surgieron otros instrumentos de cuerda pulsada con una técnica más sencilla, como la vihuela en España, que es considerada un antecesor directo de la guitarra moderna. A diferencia del laúd, que tenía cuerdas dobles y un mástil curvo, la vihuela (y más tarde la guitarra barroca) presentaba cuerdas simples y un diseño más recto, lo que ofrecía un sonido más brillante y directo.

En los siglos XVIII y XIX, de estos modelos evolucionó la guitarra clásica tal como la conocemos hoy. El constructor español Antonio de Torres (1817–1892) fue clave en esta transformación, ya que estandarizó la forma, tamaño y construcción del instrumento moderno. La guitarra adquirió seis cuerdas simples, una caja más grande y una tapa armónica reforzada, lo que le permitió mayor volumen y proyección.

Hoy en día, el laúd ha sido redescubierto gracias a la interpretación histórica, mientras que la guitarra se ha convertido en uno de los instrumentos más populares del mundo, presente en géneros que van desde la música clásica hasta el rock. Ambos instrumentos, aunque distintos, comparten una historia común que comenzó en Oriente y transformó la música europea por siglos.